接管52天 陕西援汉护士长第一次关掉重症病区的

3月17日,离开武汉市第九医院10楼的最后一刻,王静让护士把所有灯都关了。

“这里的灯亮了太久。”52天,病区走廊和护士站、工作间的灯从未熄灭过。

望着第一次安静下来的病区,她长舒一口气,“不敢再多看,回忆太多。”

护士长王静是省外首批援汉医疗队成员,来自陕西省人民医院呼吸与危重症一科。

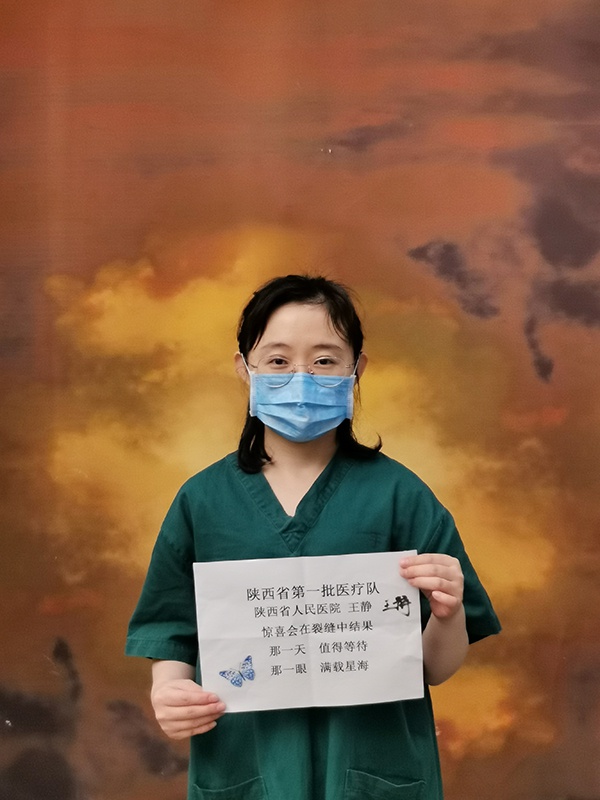

陕西省人民医院呼吸与危重症一科护士王静。澎湃新闻记者赵思维 摄

陕西省人民医院呼吸与危重症一科护士王静。澎湃新闻记者赵思维 摄

武汉市第九医院的4楼是留观病区,5到9楼收治轻症患者,11楼是危重。

10楼重症病区是王静和同事们的“战场”,她们每天都盼着病人“只下别上”,因为上楼就意味着患者病情加重。

从1月30日接管病区,至3月17日最后一名病人转离,52天时间里,王静和同事累计为117名重症、危重症病人提供护理工作,其中65名病人痊愈出院,其余则大部分转至其他定点医院。

王静手持心愿卡拍照。来源:受访者提供

王静手持心愿卡拍照。来源:受访者提供

以下为王静口述:

“只下不上”是所有人的目标

武汉“封城”次日,我报名随队驰援。

走之前,5岁半的儿子问我,“妈妈你是不是给他们去打针?你一定要给那些病人轻轻的打,不要给他们打哭了。”儿子的一番话把我还给逗笑了。

1月26日晚上10点多,陕西首批支援湖北医疗队137人抵达武汉天河机场。

一路上,几乎没有什么车和人,只有红绿交替的交通信号灯还在告诉我们武汉尚在有序运转。

按照分配,我们接管了武汉市第九医院收治新冠肺炎重症病人的病区。

王静在武汉市第九医院重症医学病区。来源:受访者提供

王静在武汉市第九医院重症医学病区。来源:受访者提供

武汉市第九医院的4楼是一个留观病区,轻症病人在5-9楼收治,重症病人会转到10楼。10楼的病人病情再加重就会转到11楼的危重症病区。11楼中有35张危重症病床及ICU的8张病床,像插管、血滤等治疗手段,基本都在11楼完成。

“上楼”意味着病人病情加重;“下楼”意味着病人康复出院。每天大家都盼着病人“只下别上”。

当时超负荷收治的35个重症病人塞满了病区,多出的病床就摆在了过道。病人的被褥、吃的、用的杂乱摆放着。护士站里的文件、纸张散乱着,像刚被“洗劫”一般。病区里的医疗垃圾从电梯口堆到大门口,纸壳子、箱子什么都有。

后来才得知,医院仅有的几位保洁员都辞职回家了。

最要命的是,10楼病区仅有的5名医护穿的防护装备也无法完全密闭,有的人两侧脸颊都露出来了,在污染区肆意暴露着。

在全面接管10楼后,我们18名护士,最高峰时需要护理38名重症病人,平时30人左右。

作为护士长,每一天,我要将上班的护士集结,看着他们穿戴好防护装备,然后巡查病区工作环境是否合规,查看病人的病情变化,随时待命参与抢救工作。

症状稍轻的病人看着我们防护服上写着“陕西”二字,会向我们轻轻挥手,说“你们终于来了”。重一点的病人四肢无力,但也在努力发声说话,声音很小,我们得仔细听。

记得最重的一名病人70多岁,已经上了“无创呼吸机”,呼吸急促、精神很差。他可能也想跟我们说话,带着面罩,头面向门一侧,一直静静的看着我们。眼神里流露着一种渴望被关注、被照顾的期盼。

陕西省首批援湖北医疗队部分医护在武汉市第九医院前合影。来源:受访者提供

陕西省首批援湖北医疗队部分医护在武汉市第九医院前合影。来源:受访者提供

想让去世的老人将我当亲人

病区中的病人各个年龄层都有,老年人偏多,有慢性病的偏多。慢性病包括心脏病、肾病、肝脏系统疾病,高血压,脑梗等,这些基础疾病又合并了新冠肺炎,就比较严重。

刚来时,有一位20多岁的年轻小姑娘,在我们来武汉之前就已经住院。她的精神状态比较差,面色也不好看,伴有发烧、食欲差的症状,感觉很消极。我们去了后,她就问当时给她负责治疗的护士,“姐姐你看我还能活着出去吗?”这话,听着会很揪心。

其实在呼吸与危重症一科当护士这么多年,和很多医护一样,大家平时就穿着“白大褂”,戴着口罩去上班。防护服只是在应急演练时见过,从来没有想到有一天要穿着它上“战场”。

在病区,就算穿着防护装备,使用采血器、给病人打针,风险都很高。

好多病人住院时间已经很长,血管特别不好摸,扎针的时候会害怕,这时候护士“拔针时一不小心可能会戳到自己。”还有就是采血器,我们要用手指摸着去穿刺,有很大风险。

刚开始几天我一直蛮紧张的,到后来查房把每个病人情况几乎都看了下,相对心里有底。同事中大部分都是小姑娘,也是第一次经历这么大的疫情,压力大就产生焦虑情绪。像最开始抢救病人,很多年轻的孩子看到后就很压抑,会哭。

在武汉市第九医院工作的王静。来源:受访者提供

在武汉市第九医院工作的王静。来源:受访者提供

作为医护,总免不了直面生死。我在病区曾参与两次抢救,其中一次抢救至今回想起来都会忍不住流泪。

当时一位老太太从急诊科推上来,处于浅昏迷状态,全身水肿很厉害,呼吸也很急促。我找护士赶紧把床先铺好,把她放上去。她的病情变化特别快,医生过来以后,已经是深度昏迷。

在配合医生做完抢救工作后,老太太血压也下来了,大家就一直守在她的旁边,观察体征状态。但是遗憾的是,抢救后大概6、7个小时,老太太还是走了。

当时大家心情挺差的,有点伤心,有点遗憾,说不出来的滋味。我从来没有见过一个病人在离世的时候,周围没有家人,只有我们站在旁边。我很想让她把我当作她的亲人。

抢救前,我们就赶紧联系老太太的家人,得知她的女儿已经去世,与儿子十几年不太来往,剩下的一个已经嫁人的外孙女是她在这个世上“唯一的亲人”。外孙女可能也是家离得比较远,当时只有老太太一个人在医院。

老人外孙女来的时候我陪着她。按照规定,家属是不能进病区的,但是这位病人情况确实特殊,我们就让外孙女穿上防护服,破格进去看了一下老太太。因为我父母也不在了,所以很能理解家属的心情。

外孙女不停拜托我们再救救她姥姥,我们只能很遗憾的告诉她,真的是尽力了。她就转身对着她姥姥不断说“对不起”。

那一天,我在病区待了近8个小时,远超过计划工作4小时的时长。心情很沉重,回去路上不想说一句话。

脱完防护服,摘下护目镜,王静背后湿了一片。来源:受访者提供

脱完防护服,摘下护目镜,王静背后湿了一片。来源:受访者提供

我们不能说“再见”

在10楼,更多时候是感受到医患间的温情。

帮病人打饭,他们会很客气的向我们道谢,说声“辛苦了”。有的病人自己打水,不让护士帮他,说“你们都太忙了,又太累了”。虽然是一个小小的动作或简单的话语,但是对我们医护来说是莫大的理解和支持。

病人出院的时候我们医护不忙的话,都会去送,但是我们不允许下楼,只能把他送到电梯口。每个病人出去时候都很高兴,我们不能说“再见”,就说“保重身体”。病人出院前对我们表示感谢,有时候主动过来告诉我们说,想跟我们留张合影。

在武汉,刚开始家人每天都会和我通话或者视频聊天。后来我就跟他们说,工作有点忙,无法保证每天这样联系。他们也理解,让我闲了打电话报个平安或者发个信息都可以,也不一定视频聊天。

我跟家人一般是只报喜不报忧,就说“住的地方很舒适、每天车接车送、离上班地方很近、带队领导也很关心我们。”这些轻松的话题,也在缓解我的压力。

有时候工作累了,坐在病区护士站休息。看着走廊里面那么多病房,里面那么多人,就在想,“10楼只是武汉其中的一个小角,这座城很多地方上演着我所经历的一幕幕,不知道疫情什么时候才能结束。”

3月17日,接管病区52天后,最后一位病人转离,病区“清零”。

当天,我和病区主任最后一个离开病区,我说,“把所有灯全部关掉吧,这里的灯亮了太久。”

就算是晚上,病区走廊和护士站、工作间的灯也得开着。

站在走廊,看着自己战斗过的地方,黄昏的光线透过走廊尽头的玻璃窗照进来,橘红的光影拉的很长。回想着这些天经历的日日夜夜,想着大家曾经在这个走廊上忙碌的身影,我又想哭,又想笑,又想喊,百感交集……

()