杨振宁惊扰了中国的大对撞机之梦

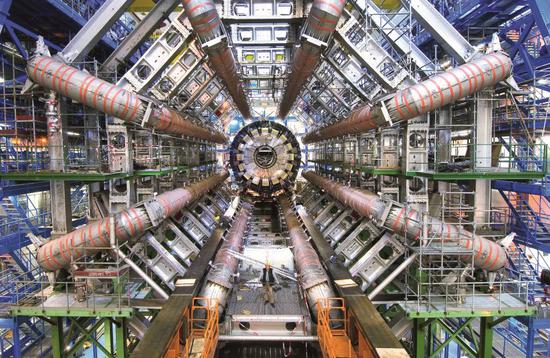

欧洲大型强子对撞机(LHC)内部

欧洲大型强子对撞机(LHC)内部

记者/钱炜

对撞机总令粒子物理学家们魂牵梦萦

最近,关于中国要不要建大对撞机再度成为网上的热门话题。在这场学术争论中最新表态的一位重量级人物,是83岁的美籍华裔物理学家、诺贝尔物理学奖获得者丁肇中。据《科技日报》报道,2019年11月7日,丁肇中在参加中科院前沿科学国际战略研讨会时说,他的大多数实验,曾受到很多人反对,其中包括很多诺贝尔物理学奖得主。德国著名物理学家、诺奖得主海森堡的反对理由就是:高能物理没有前途。但是最终,他们的结论都被现实推翻了。

丁肇中因此总结说,“所以说大加速器没有用是很不可靠的。”中国大对撞机项目的主导人王贻芳是丁肇中在欧洲核子中心时期的弟子。有关这一争论,本刊曾在2016年9月19日做过深度报道。

许多年以后,不论大对撞机有没有建成,王贻芳都会想起他的前辈:王淦昌、张文裕、唐孝威……对于中国粒子物理学家来说,他们的命运似乎总是相似的——毕生愿望就是能够进行世界级的研究,但却受制于实验基础设施的匮乏。只是这一次,王贻芳比他的前辈们离目标更为接近,他和他的团队还在努力一搏,希望改写历史的走向。

但与前辈们有所不同的是,王淦昌与张文裕是要在理论的框架内完成拼图,而王贻芳此刻面对的,是高能物理不确定的未来——一张新的、尚未开启的拼图。而这,正是引发今天这场大讨论的根源。

在亲历了美国超导超级对撞机(SSC)的黯淡与欧洲大型强子对撞机(LHC)的辉煌之后,韩涛面对今天外界对中国筹建大对撞机的质疑声,不免有些心急。在越洋电话里,他连珠炮似的大段解释让记者都插不上话。

韩涛是美国匹兹堡大学粒子物理-天体物理-宇宙学中心主任,也是清华大学讲席教授,很早就参与了中国大对撞机的研讨。他毫不讳言地表示,自己是有“偏见”的。实际上,韩涛1990年博士毕业时的论文题目就是《超级对撞机中希格斯粒子的研究》,随后参与SSC的研究,因SSC被取消,又转而参与LHC的物理研究。“国际上各种大型对撞机的讨论我都参与过,作为一名长期研究对撞机物理的科学家,我觉得自己有资格对此事发言。”

如果不是杨振宁隔空反驳菲尔兹奖得主、哈佛大学教授丘成桐的一篇文章,远在大洋彼岸的韩涛也许还在埋头于理论计算。近日,这位94岁高龄的诺贝尔物理学奖得主公开发表了《中国今天不宜兴建超大对撞机》一文,将此前一直局限于物理学界之内的小范围争论,引入公众视野。

从万里长城到巨型对撞机

中国粒子物理学家们对于建造超大对撞机的热情与渴望,可以追溯到上世纪70年代他们的前辈身上。1973年,中科院高能所刚刚成立,第一任所长张文裕在上任伊始就提出,要建一台世界上最强大的质子加速器。在科学家们的多方努力及周恩来等中央领导人的支持下,这个项目曾一度上马,但因种种原因而被放弃,最终改为建一台能量较低的设备,就是如今已经成功运行多年的北京正负电子对撞机(BEPC)。

为何对撞机总令粒子物理学家们魂牵梦萦?这需要从科学上进行解释。对撞机的原理是通过产生高能量的粒子,对另一个粒子进行轰击,轰击可能产生出新的粒子,也可能会造成两者的相互作用,相互作用后的次级粒子会和探测器物质发生反应。这样人们就可以了解作用后的粒子状态,再将它与之前的粒子状态进行比较,就可以倒推出新粒子的性质。

此外,对撞机还可以在微观尺度上模拟宇宙大爆炸后的宇宙初期形态,帮助科学家研究宇宙起源、暗物质和反物质的性质、引力的本质和宇宙的维度等重要物理问题。简单地说,通过不断提升能量和撞击次数,能够发现更多的新粒子或者粒子的新性质。

上海交通大学鸿文讲席教授、中国锦屏Pandax暗物质探测项目负责人季向东在接受《中国新闻周刊》采访时解释说,虽然也有一些低能量的手段来研究粒子,但拥有高能量的加速器与对撞机,是粒子物理学家们更主要的研究手段。因此,高能物理与粒子物理是两个可以划约等号的概念,高能是手段,粒子是目标。

杨振宁所说的超大对撞机,指的是中科院高能物理研究所所长王贻芳院士领衔筹划的对撞机计划。王贻芳领导的大亚湾中微子实验曾斩获过顶级国际大奖——基础物理突破奖。作为国内高能物理界的领军人物之一,他不能不考虑:世界上最大的对撞机LHC将于2035年关机,在LHC之后,还有这么多至关重要的科学问题,是否需要投入巨资再造一台更庞大且昂贵的继任者?在中国,北京正负电子对撞机也将大约再运行8 ~ 10年。下一步的发展目标是什么?

仅仅在LHC发现希格斯粒子的两个月后即2012年9月,王贻芳在一次讨论会上提出了一个设想:在50 ~ 100米深处的地下,建造一条至少50千米、最好100千米的环形隧道,第一步安装的是正负电子对撞机(CEPC),随后置入的是质子对撞机(SPPC)。这一计划的亮点是,两套装置分享一条隧道。SPPC建成以后,对撞能量将达到LHC的7倍以上,成为世界新的最大对撞机。

这个建议一提出,就得到了与会者的一致赞同。两个月后,在美国费米实验室举行的国际会议上,该方案也引起国际同行的极大兴趣。2013年,高能所联合国内19所大学与研究机构的120多名物理学家成立了一个正式的CEPC—SPPC工作组,以缜密地调研这一方案的可行性。数月后,以美国普林斯顿高等研究院的理论物理学家尼玛·阿卡尼-哈梅德为主任的未来高能物理中心在北京成立,旨在帮助建立大对撞机所需的物理案例。大家都认为,无论这一设备最终在地球上的何处建造,这种研究都是值得的。

这个大科学项目的吸引力与里程碑式意义,从丘成桐2015年出版的英文著作《从万里长城到巨型对撞机:中国探索宇宙最深层奥秘的前景》就能看出。该书的中文版也很快就在国内发售。为一个尚未正式上马的项目而作书立传,而且作者是一位负有国际声望的数学家,这是中国过去那些大科学项目从来没有享受过的待遇。这本获2016年美国PROSE奖的科普著作,详细介绍了项目的科学依据以及截至该书出版前的进展情况。

丘成桐在书中坦承,他在积极推进这一项目。为此,他在北京支持了由一些世界顶尖物理学家参与的论坛,帮忙将关于此对撞机的一封信递交给了一位中国政府最高级别的领导人。这个任务并不像听上去那么容易,因为他需要事先与中组部部长、科技部部长与科协主席商榷……

目前,整个项目还处于预研阶段,来自9个国家57个研究所的300多位研科学家已经于2015年3月完成了初步概念设计报告。与此同时,科学家们在参观勘测了不下14个地点后,初步选定北京以东300千米处的港口城市与度假胜地秦皇岛附近区域作为大对撞机的候选建设地点。该区域地下花岗岩层埋深浅,为建造隧道提供了最节省成本的选项。而地动测量又显示该岩石层足够稳定,其他备选地址的地壳运动要比这里强10 ~ 100倍。如果物理学家要达到必要的测量精度,隧道就不能有可觉察的移动。该项目也得到了地方政府的积极响应。

杨振宁 图/中新

杨振宁 图/中新

王怡芳 摄影/本刊记者 甄宏戈

王怡芳 摄影/本刊记者 甄宏戈

丘成桐 摄影/本刊记者 刘震

丘成桐 摄影/本刊记者 刘震

大对撞机能“撞”出什么

超高能量与超高成本,使这个项目的设想甫一提出,就招致各种议论。《华尔街日报》曾发文表示,这是中国科学的大跃进。国外甚至还有人说,中国的巨型对撞机将制造出黑洞,引发地球灭亡。

最有力的质疑是科学上的。杨振宁在不久前公开发表在《知识分子》微信公众号的那封公开信中就表示,如今,高能物理面临着两大问题,一是想深入了解剩下的第四种基本力量——引力,还有很大困难;二是还没有能了解如何统一力量与质量。有些高能物理学家希望用超大对撞机发现“超对称粒子”,从而为人类指出解决此二问题的方向。“但是找超对称粒子已经有很多年了,完全落空。今天希望用超大对撞机来找到超对称粒子,只是部分人的一个猜想。多数物理学家,包括我在内,认为超对称粒子的存在只是一个猜想,没有任何实验根据,希望用极大对撞机发现此猜想中的粒子更只是猜想加猜想。”

这段话需要加很多注释普通人才能看得懂。1960 ~ 1970年代,理论物理学的泰斗、诺奖得主温伯格与萨拉姆、拉格肖提出了粒子物理的“标准模型”,这是一个描述物质世界的基本构成(基本粒子)及其相互作用的理论,把基本粒子分为夸克、轻子与玻色子三大类别,共62种,其中夸克与轻子又统称为费米子。标准模型预言的希格斯粒子是玻色子的一种,与之相关的希格斯机制为基本粒子的质量起源提供了动力学[来自wwW.lw5u.coM]解释,因此,是整个标准模型的基石之一。假如希格斯粒子不存在,那将成为标准模型的重大缺陷。

2012 年7月4日,LHC在首次实现质子对撞3年后,终于发现了人们期待已久的希格斯粒子。这是人类认识物质世界的一个里程碑。作为标准模型的顶峰,它为实验与理论几十年来的进展画上了句号,物理学家们用了几乎一个世纪完成了一幅伟大拼图。

但与此同时,一个超出标准模型的新时代开始了。这是因为,标准模型并非终极理论,它并未预言希格斯粒子和其他基本粒子的质量数值。它也不能解释暗物质或暗能量,而这二者组成了宇宙的95%。此外,标准模型与引力理论也不相容。挖掘标准模型背后的物理规律(又被称为新物理),探索超越标准模型的新粒子与新相互作用,是当今粒子物理实验研究的最前沿。很多科学家都相信,希格斯粒子就是通向未知新物理的桥梁,它不仅能提供很多具体问题的答案,还能指出通向更普遍理论的道路。

CEPC工作组机构委员会主席、清华大学高能物理研究中心主任高原宁在接受《中国新闻周刊》采访时表示,在旧拼图已经拼完、高能物理走到瓶颈的今天,研究希格斯粒子的性质,是高能物理发展中无法绕过的一环。“它是上一幅拼图中的最后一块,但你需要看看,把它拼上去后是真的严丝合缝,还是并不完全吻合有些出入,从中我们可以发现下一块拼图的蛛丝马迹。”

而发现希格斯粒子的LHC并不能完成这一任务。LHC是质子对撞机,它的对撞过程会产生非常多的本底,希格斯粒子事例混杂着大量无用“噪音”,如[来自www.LW5u.coM]果采用正负电子对撞机,则本底非常低,能产生大量干净的希格斯粒子,因此这一装置被叫做希格斯工厂(CEPC也因此常常被人们直接唤作希格斯工厂)。

对此,季向东做了个形象的比喻,强子对撞机的“环境”是非常“脏”的,而正负电子对撞机的“环境”是非常“干净”的,“脏”的环境很难把精度做得很高,而在一个“干净”的环境里可以进行高精度的测量,同时这也是间接发现新粒子的手段。

季向东说,高能物理界有一个常识:强子对撞机的功能主要是寻找新的粒子,而正负电子对撞机是研究粒子的详细性质。“我们物理学家是要弄懂世界的,发现新粒子只是认识的第一步,后续的研究也许不能获诺奖,但科学研究的价值绝不能也不应该仅用诺奖来衡量。”

季向东并没有参与大对撞机的研究工作,他说自己作为一名非利益相关者和懂行的人,赞成王贻芳的计划。高能物理有3个发展前沿:能量前沿,如LHC就归此领域;亮度前沿,即更大的统计量,更精确地测量,CEPC就属于这类;第三叫宇宙前沿,就是粒子宇宙学,与暗物质暗能量相关,他的研究属于此类。“这是高能物理的三条腿,砍掉其中任何一个都不能发展。”他强调说。

由此可见,中国大对撞机在其第一阶段即CEPC,有着明确、可实现的科学目标,且正是朝着杨振宁提出来的问题这个方向去努力。韩涛就表示,用于研究希格斯粒子性质的新一代大型对撞机,国际高能物理界是会建造的,即使中国不建,其他国家也会建。重要的是,我们只有一个窗口时间不长的机会:美国主要由于政策上的原因尚未认真考虑此事;欧洲核子中心(CERN)正忙于全力运行目前世界上仅有的大型强子对撞机(LHC),10年内腾不出手来。因此,这是中国高能物理赶超世界的绝好机遇。

王孟源毕业于台湾清华大学,后在美国哈佛大学获得物理学博士,虽然他如今已经转行做了金融,但却是大对撞机坚定的反对者。王孟源质疑SPPC的科学目标并不清晰。杨振宁的质疑,也更多地与第二阶段的SPPC有关。他的怀疑并非空穴来风,这实际上牵涉到一个非常宏大的命题:粒子物理,或者说基础理论物理学的未来在哪里。而这,正是SPPC试图解决的问题,因为大型质子对撞机就是致力于寻找超出标准模型的新粒子与新物理现象。

为解决标准模型里无法解释的问题,理论物理学家们过去提出了“超对称理论”,这得到了物理学界普遍的认可。有人曾说:“对于我们这一代人,超对称理论就是标准的教科书式答案。即便它还没有被实验证明,所有人都相信它的存在。”

然而,几十年来,尽管科学家们建造的对撞机能量越来越高,人们却一直一无所获。目前世界上最强大的质子对撞机LHC运行至今,除了发现了希格斯粒子,就没有再发现任何新东西。因此,超对称理论开始受到怀疑。一些人如阿卡尼-哈梅德也提出了一些新的解释或新的理论。然而,无论是要验证超对称还是寻找别的新物理,这都需要更大的对撞机。

但杨振宁认为,由于成本太高,建更大的加速器并不可行,他认为,寻找新的加速器原理与美妙的几何结构才是高能物理界应该做的事情。在物理界,他的看法有一定的代表性。美国华盛顿大学的物理学家乔纳森·卡茨(Jonathan Katz)在给《华尔街日报》编辑的一封公开信中,就将粒子物理斥为“停滞不前的”“濒临死亡的”学科,并称“发展超越现有粒子加速器的新型加速器受到了技术难题及经济困难等因素的阻碍”。

他还指出:物理学的未来在于原子物理及凝聚态物理学。在这些领域,只需要数十万而非数百亿美元的预算,建立在光学平台上的精密实验研究系统就有可能帮助人们进一步深入理解包括对量子力学基本原理在内的基本物理概念,并能在诸如量子计算领域取得扎实的技术突破。

最后,这位研究天体物理学、软物质与气候的教授用充满革命色彩的语言总结道:“现在这个‘伟大的科学大跃进’也有可能饿死科学进步。让实验室里百花齐放,开满世界!”

“原子物理和凝聚态物理的成果的确令人着迷,但这显然不能成为反对探索更深层次规律的理由。”高原宁回应说,“这如同登山时遇到险坡,不能看到眼前山花烂漫就停下攀登的脚步。”

《中国新闻周刊》就《中国今天不宜兴建大对撞机》一文的发表缘由询问杨振宁,他在电邮中仅用一句话作了解释,“我看了丘教授的文章,所以作了回应。”对于进一步的科学问题,杨振宁没有再做解释。杨所指的文章,是2016年8月29日发表的《丘成桐:关于中国建设高能对撞机的几点意见并回答媒体的问题》一文。

为回应杨振宁,丘成桐在回复《中国新闻周刊》的邮件中写道:“在判断希格斯粒子研究的科学价值时,还是要听在高能物理前沿实际从事研究工作的专家的意见。建立CEPC 可以对希格斯粒子进行精确的测量,希望找到新的物理线索,这些线索又可以指导SPPC 如何找到新的物理现象。SPPC 要探索更高的新能区,两者先后顺序不同,相互补充,而又相互独立。事实上,即使SPPC 不建,CEPC 的科学意义也值得我们去建立,绝对不是浪费。假如因为人为原因而不去找寻我们有能力找得到的真理,中国确实会丧失一个千载一时的机会。”

丘成桐还说,“我从来没有说过对撞机要验证我自己的研究理论,事实上,虽然我的很多工作跟物理很接近,也对理论物理做了不少贡献,哈佛大学物理系也因此聘请我做他们的教授,但我没有去研究建立物理模型的学问,所以当有记者硬说我要验证自己的学说时,我有点啼笑皆非。”

丘成桐表示,他们做的很多理论,无论是数学的,或是物理的,假如它们距离大自然的现象太远,这些理论都会变得不重要。所以他一直注意实验物理的进展。

为证明自己的观点,他回忆说,杨先生著名的规范场理论,本来是杨先生和他的合作伙伴米尔斯在古典的物理意义下来讨论的,当时提出来,就受到泡利的质疑!有差不多二十年光景,在实验室中看不到它的物理意义。幸好在70年代初期,欧美几个名家将它成功地量子化,因此可以用来描述实验室中得出来的粒子现象,没有量子化,就无从得知本来的杨-米尔斯理论的重要性。所以,没有实验验证的物理学很难成长!因此杨先生反对大型对撞机,对所有高能物理学家来说,都是很觉得惊讶的!

丘成桐表示,“我们当然都希望大型对撞机会找到超对称粒子。假如超对称被证实存在的话,很多高能物理学家都认为,这个发现会是21世纪科学上最大的成就。我们希望它在中国的土壤上被首先找到!这个成就绝对可以媲美中国古代的四大发明。”

不过,季向东认为,即使没有发现超对称粒子也很正常。不论是超对称还是弦理论,终归都是猜想,很可能最终实验出来的结果与理论相去甚远,但这就是科学——它是未知的,谁也不能保证能发现什么。但如果我们不去做,就永远不知道会发现什么。实际上,早在2012年,温伯格就已指出,LHC最令人激动的发现将是某种出乎意料的东西,但无论如何,很难看出它将带人们一路走到包含引力的终极理论。所以在今后10年,物理学家很可能会去向他们的政府寻求支持,以建造他们所需的更强大的新加速器。“不建造新加速器,基础物理学仍然有事可做。但是我不相信,在不推进能量前沿的条件下,我们还能产生任何显著进步。”然而,温伯格又不无失望地说:“在未来10年,我们也许将看到探索自然规律的步伐渐行渐止,且在我们有生之年重启无望。”

科学或钱的问题

温伯格的失望,源自他在SSC项目上的失意。究其根本,是钱的问题。

加速器的高昂成本,决定了高能物理研究一直就是非常烧钱的。早在1987年,在温伯格的主导下,美国的高能物理学家们就寻求建造一台世界上最强大的质子对撞机,它最初的预算是30亿美元,后来迅速增至110亿美元。天价的成本在国会引起了普遍的反对。项目于1993年被迫终止。彼时,工程进度才完成20%,就已经花掉了20亿美元。

当SSC被取消时,全球高能物理学界并未失去一切,因为欧洲的LHC仍在按计划推进中。这台有史以来最强大的粒子加速器,探测器大如教堂,其环形隧道长达27千米,深埋于日内瓦郊外地表以下约100米的岩层中。它的身价也只比SSC便宜那么一丁点儿——花了80亿美元。

如果一切顺利,中国的CEPC将于2021年开建,2028年开始运行。SPPC将于2035年开始实际建造,至2042年完工。整个工程花费不菲,CEPC将耗资400亿人民币,SPPC造价在1000亿以内。考虑到这是一个国际合作项目,中国将要掏的钱分别是300亿和700亿人民币。王贻芳向《中国新闻周刊》确认,如果立项,这应该是中国基础研究领域投资最大的项目。

天价数字,招致了外界最猛烈的反对。对该项目经济可行性的质疑,甚至强过了科学本身的讨论。王孟源最近再次撰文说,CEPC要花400亿人民币(即60亿美元)来研究希格斯完全没必要。因为日本也即将建造ILC(国际线性对撞机)来做同样的研究,它的性能和CEPC完全相当,且价钱更低,目前预算是50亿美元,且会比CEPC早好几年运行。CEPC的任何发现,都必然会早已被ILC发表过了,因此CEPC的科学价值绝对是零。

相比高能物理学家们充满术语晦涩难懂的文章,王孟源的行文浅显易懂,赢得了很多网民的点赞与支持。对此,高原宁说,这绝对是谬误。日本的ILC虽然起步比CEPC早,已筹划多年,但至今也没有得到政府的批准正式立项,而且,直线加速器由于技术上更为先进,做起来更难,“成本绝对比CEPC只高不低”。也正是由于ILC停滞不前,才是中国大对撞机起步的最佳时机。他还强调,CEPC的建设,还将辐射到中国相关制造行业。因为他们的目标是项目零部件的国产化率达到90%以上,最好是95%。

据高原宁透露,科技部已经批准了3600万元人民币用于CEPC的前期预研。但遗憾的是,2016年6月,仅以一票只差,CEPC预研所需的8个亿的经费申请被发改委驳回。即使最终连CEPC都没有建成,高原宁说,他们的预研也依然是有价值的。技术具有通用性,将来在其他项目上也会用到,因此,预研是一次很好的技术储备。

高原宁目前还无法预料这场公共讨论对项目申请的影响,但他觉得,这样的讨论也并不是什么坏事,争论本身也是对公众的科普过程。不过,令他感到遗憾的是,很多人包括一些同行,往往连事情的真相都尚不了解就急于发难,“感觉每个人心中都有一台自己的对撞机,大家讨论的都不是一回事。我们本来希望在科学界先进行细致论证,然后将正反两方面的意见系统全面地交给公众。”

对此,清华大学科技哲学教授刘兵评价说,大科学项目经费巨大,花的都是纳税人的钱,本应该接受公众的质疑。中国这样的讨论不是太多,而是太少了,这是一种进步。然而,这次讨论的质量还不够高,讨论也不够规范。

早在1940年代,中国物理学家王淦昌就在颠沛流离之中预言了中微子的存在,但因战乱根本不具备做实验的条件而与诺奖失之交臂。到了1970年代末,中科院高能所的唐孝威院士曾计划与日本的小柴昌俊合作研究中微子振荡,但因中方有关部门未批准而作罢,后来,小柴昌俊继续研究,后来凭此摘走诺奖。

有关加速器的争论则一直在持续。早在1970年代,杨振宁就反对中国建大型加速器。尽管同为诺奖得主的李政道也对此事不热衷,但他却建议,可以改建一台较小的正负电子对撞机。1980年,国内加速器建设陷于停滞状态。在当年的广州粒子物理理论讨论会上,李政道牵头拟就了一封联名信,呼吁中国政府继续支持建设高能加速器。杨振宁没有在信上签名,并在会后给所有参会的科学家写了一封信,公开反对建大型加速器。因此,后来BEPC的建成,与李政道的积极推动密不可分。

这一次,杨振宁再次站在了反对者的立场上。他的第一点理由甚至与当年如出一辙:目前中国仍然只是一个发展中国家,人均GDP还少于巴西、墨西哥或马来西亚,还有数亿农民与农民工,还有亟待解决的环保问题、教育问题、医药健康问题等等。建造超大对撞机,费用奇大,对解决这些燃眉问题不利,目前不宜考虑。

对此,王贻芳在公开回应杨振宁的文章里作了回答,但他的同行及前辈温伯格在遭遇同样挑战时的思考或许更加透彻但也更加悲观——大科学要寻求政府资助,其竞争对象不只包括载人航天器或其他实实在在的科学项目,还包括许多我们需要政府去做的事情。我们对教育的投入还无法吸引最好的大学毕业生去做教师;我们的旅客正排着长队;与欧洲和东亚相比,我们的互联网服务正日渐落后……我们最好不要为了保卫科学而去攻击政府在其他需求领域的花费。我们注定失败。

作为王贻芳的同行,季向东丝毫不担心自己的科研经费将来会被大对撞机这样的大项目所挤压。他觉得,中国还在发展,将来只会有越来越多的经费投入到科学领域。某种意义上,科学是在物理学与天文学的基础上发展起来的,物理学是科学的基石,高能物理又是物理学里最深奥、最迷人的部分。它与化学、生物医学等其他有实际应用的自然学科不同,代表着人类对知识的渴望,包含着人类的精神追求。从这个角度来讲,现在,人们考虑眼前太多了,而大对撞机是物理学的未来蓝图。

更多阅读

杨振宁的最后一战:阻止中国为超大对撞机买单