再说一次,没钱更要多生娃!

作者:关不羽 来源:功夫财经

近日,民政部部长李纪恒撰文表示,我国人口发展进入关键转折期。要引导生育水平提升并稳定在适度区间,增加劳动力供给。

官方的表态还是那么含蓄,站位还是那么“公共”。这样“公共”的视角服务于政策制定无可厚非,却很难引起普通人的共鸣。

“我生娃就是为了增加劳动力供给,给社会做贡献?”——大众从来都是慷他人之慨时最无私,比如说让房东牺牲房屋产权、让企业负担更多的“社会责任”。真到了要自己埋单时,可不是那么无私的。

“增加劳动力供给”的理由是激发不出生育热情的。

经济越发展,生育率越低,已经是全球普遍现象。而普遍现象总是和“普遍规律”混为一谈,成了科学术语包装之下的现代宿命论。

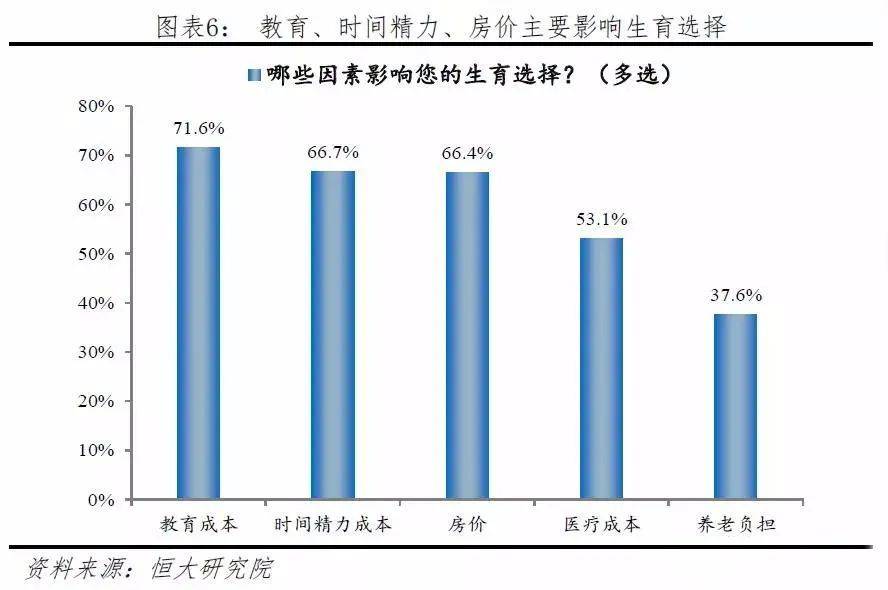

很多人都笃信生育率下降是经济发展的自然产物,采取了听之任之的态度。这在中国更有了一连串不生娃的“经济学解释”:房价高导致不生娃、教育费用高导致不生娃、工资低导致不生娃……

综合起来看,就是“我过得不如意就不生娃”。或许这是中国社会当下普遍存在的“受害者”情结的表达。情结可以理解,情绪化并不可取。少子化问题还需从根子上厘清。

1

少子化是国际反生育组织长期努力的人为后果

生育观念的崩溃并非经济发展的必然结果,而是一系列人为宣扬、各国政府推行反生育政策的后果。

“经济越发展生育率越低”解释不了二战之前的世界。欧洲工业革命爆发后,经济水平大大提高,出现了一轮人口大爆炸。日本明治维新后,经济进入发展的快车道,也出现了人口爆炸。

至少在二战前,没有任何迹象表明人口增长和经济发展呈反比例关系。恰恰相反,人口增长总是在经济发展最好的地区最为显著。

今天陷入严重老龄化的发达国家,人口增长率下滑都是始于二战后的上世纪五十年代后,从欧洲向东方传播。

这并非经济因素引起的,但也绝非巧合,而是反生育意识形态成为各国官方意识形态的后果。以联合国人口基金会为代表的反生育国际组织,在其中起到了关键性的作用。

▲联合国人口基金会倡导建立的“世界人口日”

▲联合国人口基金会倡导建立的“世界人口日”

它的前身是1921年创立的美国限制生育联盟,这是一个充满种族歧视的“优生学”推广组织,目的就是更少的‘劣等人’(unfit),更多的‘优等人’(fit)。出于这样的人种净化目的,该组织一度十分活跃,也曾进入过东亚活动。

由于优生学和纳粹德国种族屠杀之间的紧密关系,在三十年代后一度沉寂。可是,五十年代左右“优生学”又改头换面,吸纳了诸如女权主义等左翼理论后还魂,成为杂糅了种族主义、马尔萨斯人口论和欧陆左翼反家庭反婚育思潮的大杂烩,再次成为显学。

这套理论在欧洲老家很快就获得了成功,正在福利化道路上狂奔的欧洲各国政府很快就意识到“理论”的价值——如果政府福利是固定值,那么减少分母肯定是个轻松的选择。而说服欧洲大众更不成问题,充满了颓废和厌世色彩的欧洲早就为自我毁灭做好了充分的准备。

赢下欧洲后,反生育的“显学”很快进入了联合国的政治目标。1967年秘书长设立人口活动信托基金,1969年定名为联合国人口活动基金会(UNFPA),同年联合国人口处也升级为人口署。此时亚洲的人口大国就成了他们的重点活动对象,中国、日本和印度都是重点活动的对象。

日本虽然没有强制的计划生育政策,但是在配合这些“人口机构”消灭本国人口增长方面不遗余力,施行了从社会保险基金中出钱派发避孕工具以及各种避孕药品,废除家庭补贴与孩子抚养补贴等等措施。

更重要的是,政府的反生育政策鼓励了知识分子、文艺界的反生育倾向。日本保存完好的传统家庭观念终于在这个时期开始土崩瓦解,与之伴生的传统生育观也随之崩溃。

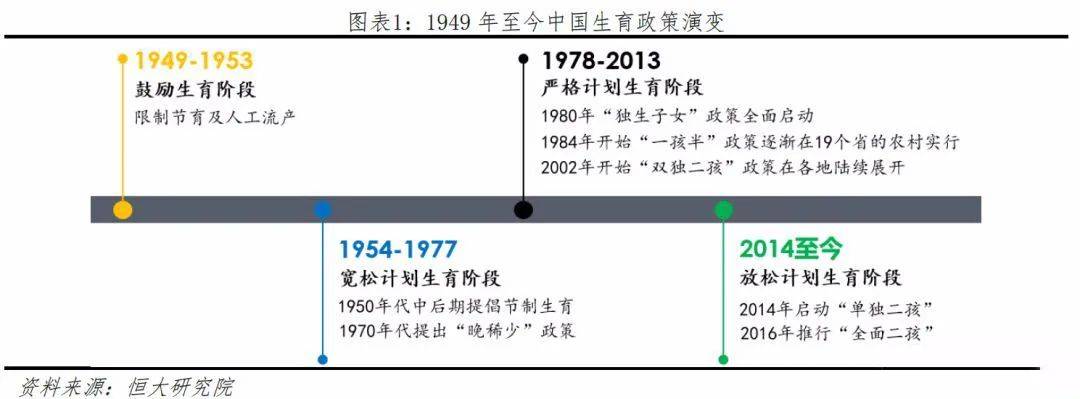

1975年至今,日本的总和生育率再也没有回到过2.0以上——这一时间节点和中国的计划生育政策落实完全重合,这也是联合国人口机构的杰作。中国的基层强制力度远远大于日本,无需长时间铺垫就实现了抑制人口增长。

可以作为中日的参照是印度。印度政府也曾积极推进计划生育,粗暴程度有过之而无不及,甚至当街拉育龄男女强制节育。

但是,印度的政府力量很有限,不仅缺少强制能力,而且也缺乏宣传手段。而且,传统宗教反制了现代精英集团。诸多因素造成反生育政策难以为继,在民众抵制下无疾而终。

由此可见,反生育政策是国际反生育组织成功推销给各国政府,执行的力度主要取决于政府的政策推进能力。如果一定要和经济发展挂钩的话,也只能说经济发展水平越高,政府的干预和管制社会的能力就越强。

强势政府成功推行了反生育政策,终于在两到三代人后呈现出灾难性的后果。然而,长期反生育政策造成的后果至今未被充分认识,甚至被“因果倒置”,最典型的莫过于育儿成本高。

2

育儿成本高是长期反生育政策的后果

“房价高导致不生娃”、“工资低导致不生娃”都是经不起推敲,人家非洲大陆的水深火热,还能生生不息,这边怎么好意思说?

生育率低下的“经济决定论”中,唯有育儿成本高确实抑制了很多家庭的养娃欲望。然而追根溯源,育儿成本的急剧增加恰恰是少子化的后果。

日本的统计数据显示,在多孩家庭为主的五十年代,家庭教育支出不到收入的四分之一。可是,在八十年代后少子化的一孩、二孩时代,家庭教育支出上升到40%以上,2012年已经突破50%。也就是说,孩子养少了,反而极大地增加了养育负担——最主要的是长期的教育投入。

这并没有看上去那么难以理解,可以从家庭人力投资策略和教育产业运行的角度去解释:

传统家庭的生育策略和人力资源投资的理念很接近。一种是少生优育,这往往是富裕家庭的生育策略。

东西方的封建贵族都是少生优育为主。富裕的条件让这些富贵之家的婴儿死亡率较低,对生育数量的追求低于较低社会阶层。同时,社会地位和声誉要求其付出较高的抚养和教育成本,还要考虑到遗产分配的因素,有控制数量的必要。

因此,近代以来东西方上层富裕家庭均以三名男性子嗣为理想状态,并不追求极限的生育数量。

在生育男性子嗣的过程中,女性后裔诞生也是受到欢迎的,这有助于家族联姻关系的扩展。家庭会给予这些男性子嗣经济条件允许之下的良好教育,女性待遇会差一些。总体上都属于优育范围。

而在中等以下的家庭,生育频率和生育数量反而会更高。作为婴儿死亡率更高的补偿因素之外,这些家庭采取了多生择优的人力资本投资策略。

这类家庭中,资质一般的子嗣作为支撑家庭经济的劳动力早早工作,教育投入很有限。集中资源投入只会用于天赋优秀的子嗣上,以期实现家庭地位、经济水平的跃迁。因此,这些家庭是根据经济条件决定生娃的数量,再从中择优培育。

这种贫富家庭的不同生育策略,保证了人口数量的增长——倾向少生的富裕家庭总是人口中的少数。同时,也提供了阶层流动的空间。

因为,少生优育是高风险高成本的策略,一代子嗣的数量不足或资质不佳就会失去优势,反之多生择优的策略则是低风险低成本的策略。

长时间段看,最终总是多生择优者获得成功。极有传奇色彩的维利尔斯家族就是如此,崛起时不过是大佃农家庭,五个儿子不仅有充分的劳动力支撑了殷实的家道。

其中最帅的乔治·维利尔斯还成为宫廷侍从——帅也是一种天赋,他不仅走上了官宦之途,最终到达了白金汉公爵的高位。

▲乔治·维利尔斯

▲乔治·维利尔斯

但是,帅得欧洲知名、多才多艺的第二代公爵却没有子嗣,两代而绝。这一家起于微贱,成于多生择优,亡于少生优育,很自然也很合理。

本来贫富家庭各有自然合理的生育策略,却因反生育政策而强行改变。普遍少子化的生育态势下,所有家庭都不得不选择优育的高风险高投入路线。这加剧了对优质教育资源的竞争,激烈的竞争又不断推高教育成本。

强烈的教育焦虑成为少子化社会的普遍心态,即便孩子的天份不足,也要倾尽全力地投入。这种极不明智的非理性行为又在亲情的场域中高度升华,难以纠正。

但是,优质教育资源并不会因为资源投入的增加而增加,这是教育产业的特殊性所致。教育产业最核心的“原料”是人,生源永远是教育机构质量的最大决定因素。

而天分优异的生源是以概率比例出现,少子化导致的受教育人口数量大幅降低,优质生源数量下降,这决定了优质教育资源的天花板降低。

与此同时,社会和家庭对优质教育的极致追求,又让普通教育、职业教育受到普遍轻视。跌落其中的竞争者失去了和第一梯队竞争的第二次机会,更加深了所有家庭的教育焦虑和竞争意识。这是一个螺旋下沉的死亡循环。

在少子化严重的日本和台湾地区,教育怪圈已经充分显示。超过100%的高校录取率并不能缓解教育竞争,单纯导致学历文凭含金量降低。

生源不足的普通高校教育质量下降,少数名门高校的门槛又被抬到极高。家庭教育支出节节攀升,回报几率越来越渺茫,更进一步降低了生育欲望。

因此,“先富后生”的想法是不切实际的。低生育率首先伤害的是穷人,要跳出在起跑线上竞争的思维,越穷越生才是脱贫之道。

3

打着“保护弱势群体”的反生育最恶毒

富裕家庭的生育策略无需太多关注,马斯克生六娃当然好,他要是不生其实也没什么。

即便没有马斯克那么富,一般富裕家庭的生育也无关痛痒。于社会而言,富裕人群占比不高,生育率贡献本来就有限。

这些有钱人占有的公私资源都很丰富,即便没有子嗣、养老金,也没有养老之虞。就算他们不重视家庭和事业的传承放弃生育,别人也无需操心。

但是,这些真富人或“凡尔赛富人”中不乏以“保护弱势群体”的名义反生育,看似情怀满满,底色却是“胡不食肉糜”。这些人最常挂在嘴边的是“要生就要给孩子最好的”,这是把自身阶层的少生优育观念强加于底层。

富裕者不会考虑底层人民难以承受养老风险,更不会考虑增加这些家庭提升阶层的途径只有一条:家庭成员的经济贡献逐步积累,再加高生育提升“喜得贵子”的概率——这是底层人民赢得优质教育资源的现实途径,但这也需要家庭的经济支持。

上世纪大学生群体中,兄弟姐妹一起供养一个名校大学生的事例比比皆是。如果没有多子女共同完成的家庭经济积累,单靠贫困父母会更多失去求学机会的贫困学生。

成功的固然只有一个,但是兄弟姐妹乃至他们的后代也会获得红利,“好叔叔”固然不比“富爸爸”有用,但比孤身闯天涯要好上不少。

参与市场经济活动也是如此,义乌、潮汕、温州甚至莆田都不是计划经济时代的富裕地区,却保存着很好的传统家族模式和生育观。这些地区走出来的成功商人无不以家庭经济和家庭成员扶持为起步。

相反的例子是东北,反生育政策最严的东北也是社会原子化最严重的地区,原子化的个体和小家庭一盘散沙,只能高度依附体制,体制一旦塌陷,则普遍陷入贫穷,再无翻身的机会。

穷人确实不能给孩子“最好的”,但是可以生出“最好的”。即便没有生出“最好的”,只要是“合格的”,只要不去跟风盲目“优育”,那就是家庭经济的动力。一个勤劳的快递员可比二本毕业家里蹲要强得多,也没有多少培养成本。

不要被985、211的光环迷惑,在虚荣心的竞争上,要勇于承认已经“输”了。让那些含着金钥匙出生的孩子忍受虎妈们花了大价钱买来的折磨,去追求百里挑一的机会好吧。

真正的机会却在劳动力紧缺的前景,没有任何理由认为在那样的环境里文凭学历会比劳动能力、技能更值钱。

4

政府的作为

曾经有很多笃信“人口出生率不会回升”者被日本的数据打脸。诚然,日本的生育率达到1.46,还没有回到健康水平,但是比起2005年的1.26已经回升了不少。而且,还在呈现小幅回升的态势。

日本政府在上世纪九十年代已经意识到少子化的危险,不懈的努力正在显示出效果。但是,大量投入包括去年9月20日宣布实施的“结婚新生活支援最高60万日元 (约合人民币3.9万元) ”是不是都有效,是需要认真检视的。

首先,不要高估经济补助的意义。“结婚新生活支援”之类的政策出台了很多,罕有鼓励生育的正面效果。谁会为这点钱就改变人生重大决策呢?这种撒钱刺激更像是经济刺激的放水渠道,而不是生育政策的实质作用。

如果不改变反生育、反家庭的社会舆论环境,经济鼓励和扶持杯水车薪。欧盟在经济扶持方面的用力也很大,但是效果甚微。问题就是不肯抛弃“政治正确”的面子。

日本政府挽救生育率最成功的政策正是在这方面十分用力。教育体系、主流媒体乃至娱乐行业都是政府纠偏的对象。

婚育观念的正面引导甚至已经成为进入幼教教材,曾经流行一时的反婚育、解构家庭的言论、作品减少了很多。这在日本的体制下是很不容易的。

反婚育、反家庭的观念才是重建生育率最大的威胁,这些东西的广为传播和被接受是当初政府推行政策的人为干预结果,如今解铃还需系铃人,只有以干预纠正干预,即便是引发争议也不能退缩。同样的道理,维护家庭伦理观也是政府的责任,在教育和立法上要充分保障。

在此前提下,再配合鼓励生育的倾斜政策才会有效。而倾斜政策也要符合国情和国民心态,比如备受重视的优质教育资源理应向多子女家庭倾斜,其他如户籍管理、税收减免都应该大胆尝试。政策效果要到位,不仅需要资金,更需要想象力和洞察力。

当然,从限制生育到鼓励生育,肯定是个大转弯,只是开放二胎的消极应对,显然是不够的。是三娃四娃一步步来,还是一步到位,甚至彻底纠偏,考验的是勇气。而时间,并不站在我们这边。

中国在2027年就会进入老龄社会,到2047年则将进入超老龄社会。2047年,被延迟退休的八零后能真的能退吗?

其实,哪来什么老龄化?只有少子化。每个人都会老去,老人是不会凭空增加的,但孩子确实是会消失的。