澎湃:“阿拉伯之春”引发的变革还将延宕几十

[编者按]

2019年退场的脚步声还未消逝,2020年已然登台。过去一年里,我们看到了全球经济增速放缓,而单方面制裁而非双边协商正越来越频繁地被用于贸易争端的解决,由此带来的不确定性考验着人们对经济形势的信心;另一方面,全球气候治理相关会议的波折和成果的乏善可陈,WTO上诉机制的停摆,也让我们看到了全球治理遭遇的挫折,面对共同的未来,人类将向何处去,令人心生迷茫。

这一年,我们看到了席卷欧洲、中东、拉美等地区多国的抗议示威浪潮,其中既有民生、治理的问题,也有民粹主义与建制派的博弈,还有发展道路的左右之争,这其中的乱象不禁再次让人确信历史远未“终结”,不同的人类社会面对自身当下的问题正在做着不同的尝试、抗争和思考;我们也看到了旧有国际秩序的引领者正在继续摇动其自己参与缔造的架构,而国际社会的新兴力量的影响则在不断上升,大国竞争、地缘博弈、利益纠葛之下,国际格局的动荡变化,不同阵线、各方力量的分化组合尘埃未定。

世事如棋局局新,当此“百年未有之大变局”,值此新年旧岁的交界点,澎湃新闻()国际部推出“2020鉴后瞻前”系列报道,邀请国内外国际关系学界权威学者复盘2019年风云激荡的全球大势,前瞻2020新局。

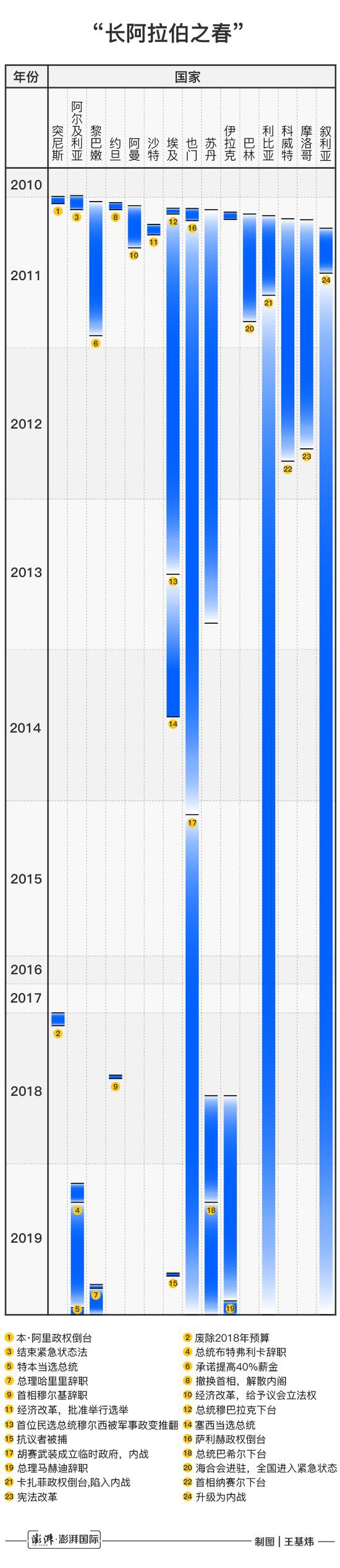

2018年至2019年,西起阿尔及利亚,东至伊拉克,一股前所未有的抗议示威浪潮席阿拉伯世界,数位纵横政坛数十载的政治强人在民众抗议声中黯然退场。一年过去,有的国家已完成权力过渡,抗议平息,而有的国家仍深陷抗议示威的漩涡之中,暴力冲突此起彼伏,一幕幕的场景似曾相识。

这不禁让人们的视线回到2010年的那个冬天。2010年12月,突尼斯青年穆罕默德·布瓦吉吉迫于生计压力,在街头抗议自焚,点燃了“阿拉伯之春”的燎原之火。数月之内,埃及、利比亚、也门、巴林、叙利亚等国纷纷爆发民众示威游行,其中,突尼斯、埃及基本实现了政权和平更迭,而利比亚、也门、叙利亚的抗议运动最终演变为政府与反对派之间的武装冲突。

时至今日,当外界已经“宣判”了8年前那场“阿拉伯之春”进入了“寒冬”之时,新一波抗议潮又让中东再次燃烧。这究竟是不是另一场“阿拉伯之春”?还是,那场漫长的“阿拉伯之春”从来就没结束,2018到2019年的抗议只是“长阿拉伯之春”的又一波浪潮?在过去一年多里席卷中东多国的动荡,在新的一年里又将如何发展?

错峰的“革命”,缺席的“干预”

在2018年至2019年的抗议潮中,率先让人们想起数年前的“阿拉伯之春”的,是2019年4月执掌阿尔及利亚20年的时任总统布特弗利卡下台的那一幕(详见《布特弗利卡辞职后:阿尔及利亚青年们的等待和希望》)。

某种程度上,阿尔及利亚的“阿拉伯之春”从未结束过。“阿拉伯之春”爆发后,突尼斯的抗议席卷全国,愤怒瞬间也蔓延到了邻国阿尔及利亚,但阿尔及利亚却在这场地区性运动中“独树一帜”。2011年2月,布特弗利卡解除了实行19年的国家紧急状态法,成功化解了一场危机,也进一步赢得了民心。

“革命”在2019年错峰爆发,与阿尔及利亚上世纪90年代的“黑色十年”有关。经历了十年的血腥内战后,那一代阿尔及利亚人对待政治的态度早已趋向理智。然而,彼一时也,此一时也。8年后,国家的主人翁们变成了对历史感触甚少的“新新人类”,抗议遂一触即发,年轻的民众齐心协力,推翻了在位20年的老总统,国家的全面变革也在酝酿中。

苏丹人民看到了阿尔及利亚的“革命果实”,受到了某种精神鼓舞。2019年4月11日,在一场军事政变中上台的时任苏丹总统奥马尔·巴希尔(Omar al-Bashir)最终在30年后的另一场军事政变中下台(详见《动荡中的苏丹:军民谈判破裂,民众期盼稳定和平》)。

在阿尔及利亚和苏丹后,埃及、伊拉克、黎巴嫩都爆发了大规模民众抗议。埃及的抗议者们在政府的严厉镇压下偃旗息鼓,而伊拉克、黎巴嫩的抗议则持续至今,并有升级之势(详见《大型蹦迪现场?黎巴嫩狂欢式抗议背后的经济危机和政治僵局》)。无独有偶,这些国家在2010年至2011年的“阿拉伯之春”,也都爆发了不同程度的抗议。

即便是错峰爆发的“革命”,一种不同于2010年“阿拉伯之春”的现象是,2018年至2019年的抗议背后基本没了大国的影子,阿拉伯国家的民众也十分理智地打出了“反对外国干涉”的旗帜,在黎巴嫩和伊拉克,美国大使馆都成了抗议者围攻的目标。

“人们已经看到了,作为一种策略,外国干涉是一种完完全全的失败。”法国国际和战略关系研究所(IRIS)所长帕斯卡尔·博尼法斯(Pascal Boniface)在接受澎湃新闻采访时表示,“在2003年的伊拉克,还有2011年英法对利比亚的干涉都造成了混乱,酿成了惨剧。对于全世界来说,外国干涉并不是一种解决方案”。

“娜拉走后怎样”

在2018年至2019年的抗议潮中,无论是阿尔及利亚还是黎巴嫩、伊拉克,抗议者的诉求基本都是一致的:根除腐败、提振经济、改变不平等的状况。

“不同的抗议中,人们都认为不平等的状况越来越严重。大的国际经济形势没有发生改变,人们并没有共享经济发展的成果,顶层的人享有了绝大部分经济发展的红利,而底层的人却无法分一杯羹。”博尼法斯对澎湃新闻表示,“他们也认为,腐败现象太严重,而这恰好能够解释不平等现象发生的原因,这就是抗议发生的根源。”

因此我们可以看到,当阿尔及利亚、苏丹、黎巴嫩、伊拉克的国家领导人被迫下台之后,抗议仍在继续,人们不满足于某个领导人下台,而是希望整个政治体制的改变,社会、经济状况实现根本的变革。

在阿尔及利亚,人们似乎已经对政客失去了信心。原定于2月22日举行的总统大选两度取消并推迟,直至12月12日才正式举行。然而,据法新社消息,大选期间,由于五位候选人与前总统关系密切,民众担心此次大选只会巩固执政集团,遂继续抗议,呼吁抵制当权派操纵的大选,坚持当权派必须先下台。结果本次大选投票率仅为39.93%,创下阿尔及利亚总统大选投票率新低。

事实上,在率先走出“阿拉伯之春”、被西方誉为“民主模板”的突尼斯,也一直面临着“娜拉走后怎样”的命题(详见《人物|突尼斯老总统任上离世,阿拉伯之春发源地留下模糊未来》。编注:在易卜生的戏剧《玩偶之家》的结尾,追求自由的女主人公娜拉离家出。鲁迅在《娜拉走后怎样》一文中提出了娜拉获得自由后如何生存的问题)。

“在突尼斯,民主并未能够带来经济上的表现。”博尼法斯指出,“突尼斯的经济在革命之后陷入了停滞,又发生了多起恐怖袭击,突尼斯一个重要的经济伙伴——利比亚也陷入了内战,不可能再为突尼斯带来经济上的进步。因此在突尼斯,我们可以看到的是民主体系的成功和经济状况的停滞不前,人们要求的是提振经济,民主并没有解决问题,他们需要的是更多经济发展成果。”

伦敦大学亚非学院教授吉尔伯特·阿卡(Gilbert Achcar)则认为,多年来,阿拉伯国家实施的新自由主义改革未能给该地区带来快速发展,这种思路也被证明是完全失败的。

这位来自黎巴嫩的学者在2010年“阿拉伯之春”爆发后,著有多部剖析阿拉伯国家社会变革的著作,其中包括2013年的《人民想要:阿拉伯起义的激进探索》(The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising)、以及2016年的《病态症状:阿拉伯起义中的旧病复发》(Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising)。

吉尔伯特·阿卡也认为近一年多来席卷中东多国的抗议是由于社会和经济问题,但此次的抗议潮与“阿拉伯之春”之间存在怎样的联系,相隔8年的两次抗议浪潮又有着哪些不同的表现形式和诉求,这意味着事情正在发生着怎样的变化,这一波抗议潮在未来又将如何发展?

带着这些问题,澎湃新闻于2019年年底与吉尔伯特·阿卡进行了电话对谈,以下为部分对谈实录。

未结束的“革命”

澎湃新闻:你怎么看待从2018年到2019年中东地区阿拉伯国家发生的新一轮抗议潮?西方一直以“阿拉伯之春”的叙事来概括2011年起的抗议活动,在你看来,“阿拉伯之春”结束了吗?

吉尔伯特·阿卡:你如果说这是一场春天也可以,是一个季节也可以,一开始有人说是“阿拉伯之春”,后来又进入了“阿拉伯之冬”,总之这场革命并未结束。

不管是2010年到2011年,还是2018年到2019年,人们上街抗议的原因根本上是一样的。根源是社会的,也是经济的,是因为多年来,阿拉伯世界一直未能走出极低的经济增长率。这与在该地区实施的新自由主义改革有关,即私人资本主义能够带来快速发展。但这种思路是完全失败的,因为没有私人资本愿意在这个地区发挥这种作用。

问题就在这里,而这导致了更加低迷的经济增长,也让阿拉伯国家成为了世界上青年失业率最高的地区。这就是真正的根源,这也是为什么在这种体系发生根本的社会、经济变革之前,所有问题都不会得到解决的原因。

澎湃新闻:所以你认为,这场运动就像阿拉伯人自己说的那样,是一场“革命”(Al-Thawra)?也有人不这么认为,比如一些法国人会把突尼斯2010年到2011年发生的事件称为“民主过渡”(La transition démocratique)。

吉尔伯特·阿卡:并非如此,突尼斯人自己还是会称之为“革命”。但是一场社会、经济的根本变革还没有发生,突尼斯目前只实现了政治体系的过渡,这没错,现在它比2011年之前更加民主了。

可是同样的社会和经济问题仍摆在那里,这也是为什么我一开始说这才是运动的根源。只要这个根源没有解决,就不会有真正的变革。我们也看到了,在2011年之后突尼斯又发生了几次大规模的运动,一直到2018年还有,这就是因为社会和经济问题没有被解决。

澎湃新闻:我们看到,这一轮抗议潮中,阿尔及利亚、苏丹的总统都已经下台了,而黎巴嫩、伊拉克的总理也辞职了,但抗议并不像2011年那样,没有因为政府的妥协而结束。

吉尔伯特·阿卡:这还不够,在阿尔及利亚还有苏丹,整个政权都应该回归平民政权,而不是军事独裁。在伊拉克和黎巴嫩,人们不是为了推翻某一位总理而战斗,而是在与一个系统,一个政权在做斗争。他们想要摆脱按照宗教、宗派权利分配的政权体系,尤其是,他们想要摆脱一种剥削性的、高度腐败的政权,在这种体系下,只有极小部分的人能够踩着大多数人的肩膀实现自我。

这就是人们想要彻底改变的原因,他们不满意只推翻某一个人。从2011年开始,阿拉伯国家的抗议,也就是所谓的“阿拉伯之春”的口号,就是“人民要推翻政权”。而这正是我们现在看到的更加严肃的方式,因为他们意识到,整个系统都应该改变。

传统政治力量出局

澎湃新闻:突尼斯作为率先爆发抗议的国家,从2010年到现在,基本平稳实现了政权过渡,也被西方媒体认为是“民主模板”。但在最近的大选中,突尼斯人选出来了一位“非典型”的教授总统。你怎么看这个问题?

吉尔伯特·阿卡:不,绝对不是这样的。如果你去看大选结果,去看看投票率,你就知道(不是这样)。他们不是选出了一位“非典型”总统,而是选了一位从来不搞竞选活动的总统。人们投票给他只是因为他们不想选另外一位。但是在大选的第一轮,他仅获得了9%的合格选民选票,还不到10%,因为投票率都不到50%,他最后获得了18%的选票。这算不上什么。但是在第二轮的时候,他当选了,这是因为人们不想给他腐败的对手投票。

澎湃新闻:你认为阿拉伯人为什么厌倦了传统的政治力量?

吉尔伯特·阿卡:我一开始就说过,因为社会和经济状况在不断恶化,另一方面,只有极少数的人跻身富人阶级,富者越富,穷者越穷,年轻人没有工作,他们一无所有,看不到未来,他们有无数愤怒的理由。有时候,触发因素可能是政治的,但是,整个地区发生大的动荡的根本原因,首先是经济问题。

澎湃新闻:在黎巴嫩和伊拉克,是不是也会发生和突尼斯同样的事?

吉尔伯特·阿卡:我们很难看到改变,因为(伊拉克的)抗议是一场无领导的运动。没有领导,也就意味着没有组织。阿尔及利亚也是一样,(抗议活动)没有领导。唯一一个有领导的抗议发生的国家是苏丹,并且已经卓有成效。但在这一波抗议活动中,苏丹是一个例外,因为在阿尔及利亚、黎巴嫩和伊拉克还有其他国家,抗议都是无领导的,这是个缺陷。当没有领导的时候,没有人能够和现有政权有效地谈判。所以正如我们所见,没有领导意味着停滞不前。

不过,现在出现了这种方式的抗议,也许会带来一次重大改变,未来也许会出现新的政治力量。但是这种政治力量现在还不存在,他们在努力创建一些类似于“自由与变革宣言力量”(苏丹反对派组织)、“苏丹专业人士协会”的组织,想要在黎巴嫩和伊拉克复制这种模式。

澎湃新闻:2011年,一些西方国家在阿拉伯国家抗议期间,采取积极干预措施。而此轮抗议潮中,西方国家基本上没有采取干预手段,抗议地区的人民也不想看到大国的干涉。对此你怎么看?

吉尔伯特·阿卡:不仅仅是西方国家,还有俄罗斯和伊朗这样的国家、以沙特为首的海湾国家,很多力量都在采取干预措施,他们也有不同的目标。但这次抗议基本是反对干涉的,反对任何外国干涉,也没看到外国力量真正支持任何一场运动。

与2011年不同,那时美国曾试图让自己成为(民主的)代言人,试图“劫持”那场运动,但失败了。到目前,没人会再对美国政府抱有任何信任,特朗普是一个鲜少对阿拉伯世界表示支持的人。

变革需要时间

澎湃新闻:我们也可以观察到另外一些现象,比如伊朗,它不属于阿拉伯地区,但是也和阿尔及利亚、苏丹一样,因为政府取消了对能源的补贴而爆发大规模抗议(详见:《观察丨汽油价格涨了5美分,时隔两年伊朗多地再现大规模抗议》)。

吉尔伯特·阿卡:原因是相似的,但是伊朗非常特殊。它是由宗教上的最高领袖——也就是伊朗人所说的代表穷人的“最高领导人”(supreme leader)统治的(编注:1989年4月伊对宪法进行部分修改,突出伊斯兰信仰、体制、教规、共和制及最高领袖的绝对权力不容更改)。但是(抗议)原因是一样的——缺乏经济增长、高企不下的失业率,人民变得越来越穷了,但是与政权有联系的一些人却变得越来越富了。还有一点就是,人们看到自己国家花了很多钱去扩大在地区的影响力,伊朗人民不希望看到在自己国家的经济情况已经很差的时候,政府还在海外“撒钱”。

澎湃新闻:所以伊朗抗议爆发的根源与阿拉伯国家是一样的。

吉尔伯特·阿卡:是的,根源是相似的。但是它的政治动力(political dynamics)是不同的,因为这是一个不同的政权。另一方面,迄今为止我们在伊朗看到的还仅仅只是人民愤怒的爆发,还没有发生像伊拉克或者黎巴嫩那样的大规模起义。原因之一是政府的压制,这也类似于今年9月底(编注:采访时还是2019年)发生在埃及的抗议,也是抗议初始就被压制下去了。

澎湃新闻:那么我们是否可以把“阿拉伯之春”的概念扩大?

吉尔伯特·阿卡尔:当然。无论如何,“阿拉伯之春”只是一个地区版本的“春天”,由于阿拉伯国家政权的性质,这也是一个非常特殊的版本。但是,这也是新自由主义和资本主义模式全球危机的一部分,这场危机肇始于2008年的经济危机,那时候就已经有迹象表明这种模式行不通,陷入了危机。就像我们在历史上的类似事件中看到的,例如一战和二战之间发生的经济危机。

在智利、厄瓜多尔、法国……我们已经目睹一场新自由主义的全球危机。但特别是在阿拉伯世界,当然你也可以加上伊朗,这种危机无法通过现有政治体系下政策的改变而解决。

澎湃新闻:有人认为,当今阿拉伯世界面临的挑战是,建立在石油和“蛮力”基础上的旧的阿拉伯秩序已经结束,而建立在善治和生产力基础上的新秩序又遇到了麻烦。您怎么看待这个问题?

吉尔伯特·阿卡:是的。这也是我一开始说的,这是一个很漫长的过程。法国大革命,用了整整一个世纪。所以变革是需要时间的。我相信,在阿拉伯世界,从2011年开始的变革会延宕几十年,最关键的条件是领导层的出现。如果没有能够引领变革运动的有组织的领导,那么只会造成混乱和悲剧,不会有太多积极的结果。我刚刚也说了,苏丹是唯一的一个例外。苏丹的实践仍在进行中,但没有结束,苏丹目前还处在过渡阶段。苏丹现在有两股力量,有军人政权,还有民粹运动,这两者之间还需要进行斗争。(澎湃新闻记者 喻晓璇;澎湃新闻记者胡甄卿对本文亦有贡献)

()